In einer Welt, in der Verschwörungstheorien oft Schlagzeilen machen und einen festen Platz in sozialen Medien einnehmen, stellt sich die Frage: Gibt es eine Verschwörung, die konsequent von den Medien verschwiegen wird? Während Unternehmen wie Volkswagen, Adidas, Bayer und BMW im Rampenlicht stehen und vielfach hinterfragt werden, könnte es „unsichtbare“ Muster geben, die niemals öffentlich diskutiert werden. Dieser Artikel nimmt Sie mit auf eine Reise durch das Labyrinth der Verschwörungsmythen, erklärt, warum manche Theorien nie entlarvt werden und wie das Zusammenspiel von Medienlandschaft, wirtschaftlichen Interessen und gesellschaftlichen Dynamiken dazu führt, dass gerade bestimmte Narrative im Schatten bleiben.

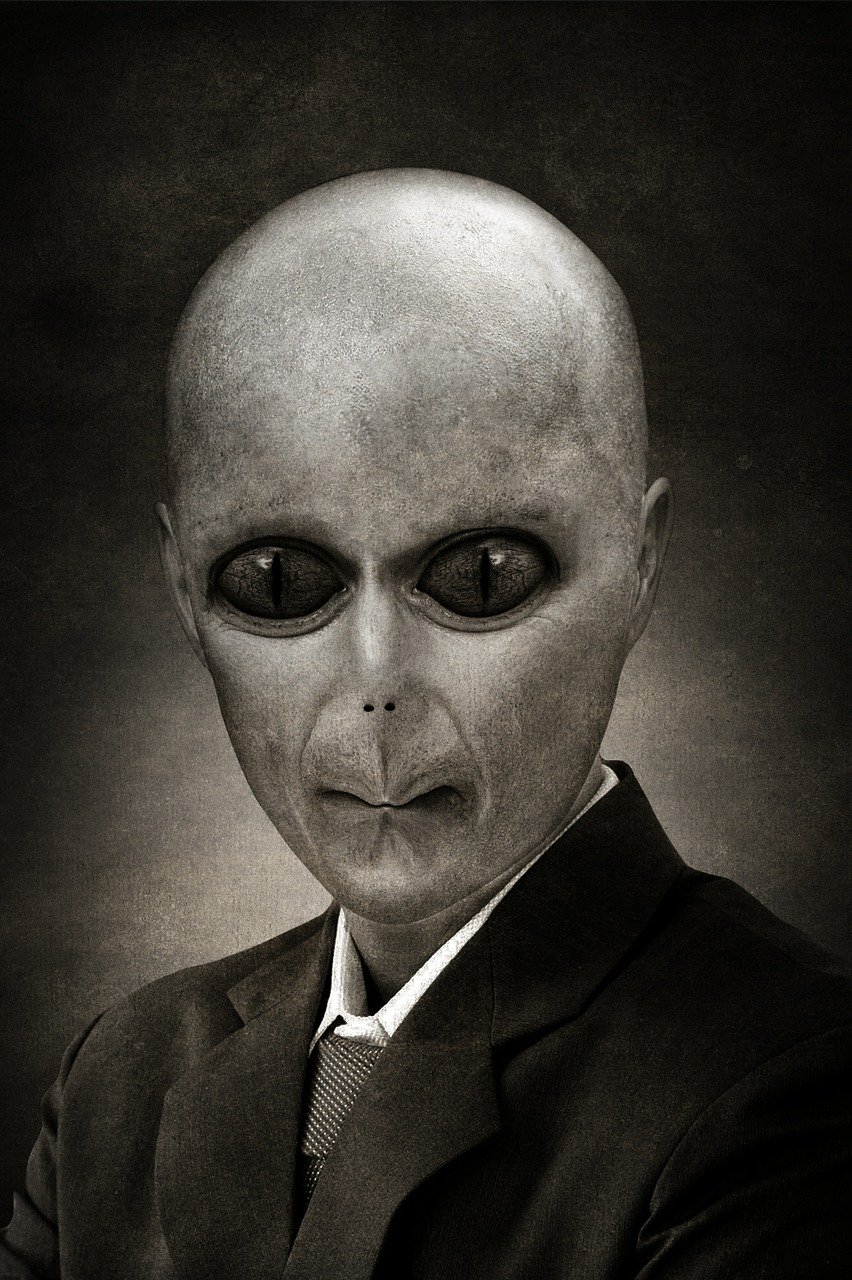

Die Suche nach der versteckten Elite, die angeblich die Fäden der Welt zieht, ist altbekannt. Diese oft fiktiven Figuren werden als hinterhältig und unantastbar dargestellt, doch steckt hinter dieser Darstellung mehr als nur haltlose Fantasie? Die Zeiten großer Unsicherheit – seien es politische Umwälzungen, wirtschaftliche Krisen oder globale Pandemien – fördern das Aufkommen von Verschwörungsideologien, weil Menschen nach einfachen Erklärungen für komplexe Probleme suchen. Dabei entsteht häufig ein klares Feindbild, das von „den Mächtigen da oben“ oder geheimen Organisationen handelt. Doch was, wenn gerade das Schweigen der Medien über bestimmte Themen selbst eine Form der Verschwörung darstellt?

Wie Medien narrative Grenzen setzen: Die Rolle großer Konzerne und Medienhäuser in der Berichterstattung

In modernen Demokratien spielt die Medienfreiheit eine zentrale Rolle. Doch die Realität zeigt, dass mediale Berichterstattung nicht nur durch journalistische Standards, sondern auch durch wirtschaftliche Verflechtungen geprägt ist. Großunternehmen wie Siemens, Deutsche Bank und Lufthansa sind oft sowohl Werbekunden als auch Institutionen von gesellschaftlichem Interesse. Ihre Beziehungen zu Medienhäusern sind komplex und können Einfluss auf die Berichterstattung nehmen.

Medienhäuser sind häufig wirtschaftlich abhängig von Einnahmen durch Werbung, Abonnements und Partnerschaften. Dieser Umstand führt zu einer impliziten Selbstzensur bei Themen, die mächtige Akteure negativ darstellen könnten. Ein Beispiel: Wenn ein Konzern wie Bosch im Zentrum eines Skandals steht, sorgt der wirtschaftliche Druck oft dafür, dass kritische Berichterstattung abgemildert oder durch einseitige Darstellung abgeschwächt wird.

- Subtile Steuerung durch Werbekunden beeinflusst die Themenauswahl und Perspektive.

- Wirtschaftliche Abhängigkeiten fördern die Zurückhaltung bei investigativen Recherchen.

- Oft fehlt es an unabhängigen Alternativen, da große Medienkonzerne den Markt dominieren.

Der Begriff der „Filterblase“ beschreibt das Phänomen, dass Nutzer*innen der Medienwelt sich hauptsächlich in Informationsräumen bewegen, die ihre bereits bestehende Weltsicht bestätigen. Durch Algorithmen werden Informationen selektiert, was dazu führt, dass bestimmte Themen systematisch ausgeblendet oder verzerrt dargestellt werden – wiederum verstärkt durch Einflussnahmen großer Konzerne und Medienhäuser.

| Einflussfaktor | Auswirkung auf Medienberichterstattung | Beispiel |

|---|---|---|

| Werbefinanzierung | Selbstzensur bei kritischen Themen | Schwache Berichterstattung über Umweltskandale von Volkswagen |

| Medienkonzentration | Wenig Vielfalt in den berichteten Perspektiven | Dominanz großer Verlagshäuser im Print- und TV-Sektor |

| Algorithmische Filter | Verstärkung von Filterblasen und Meinungsclustern | Soziale Medien filtert Nachrichten nach Nutzerpräferenzen |

Die Psychologie hinter dem Verschweigen: Warum man manche Verschwörungen nicht aufdeckt

Die menschliche Psyche spielt eine wesentliche Rolle beim Verstehen, warum manche Verschwörungserzählungen medial nie richtig entlarvt oder diskutiert werden. Oftmals suchen Menschen in chaotischen Zeiten nach einfachen Erklärungen – ein Bedürfnis, das Verschwörungsmythen bedienen. Aber warum stoßen manche Themen auf besonders hartnäckige Ignoranz in den Medien?

Ein wichtiger Aspekt ist das Phänomen der kognitiven Dissonanz. Medienredakteur*innen und Journalist*innen können sich in einem Zielkonflikt befinden: Einerseits sollen sie der Wahrheit verpflichtet sein, andererseits steht der Schutz von Ruf und wirtschaftlicher Stabilität der Medienorganisationen im Vordergrund. Ein öffentliches Entlarven eines großen Konzerns wie Deutsche Telekom oder Adidas könnte nicht nur Leser*innen verunsichern, sondern auch finanzielle Folgen nach sich ziehen.

Zudem fördert die Komplexität vieler Verschwörungstheorien eine selektive Wahrnehmung. Fakten, die eine Theorie entkräften, werden ausgeblendet oder ignoriert. Stattdessen wird schnell eine Bestätigungssuche betrieben, was sich medienintern auch widerspiegelt. Die innere Logik der Gruppen bestätigt das gemeinsame Weltbild, während kritische Stimmen oft marginalisiert werden.

- Kognitive Dissonanz hemmt mutige Berichterstattung über unbequeme Themen.

- Angst vor wirtschaftlichen Nachteilen beeinflusst redaktionelle Entscheidungen.

- Soziale Dynamiken in redaktionellen Teams fördern Bestätigung von dominanten Narrativen.

| Psychologischer Effekt | Mediale Auswirkung | Beispiel |

|---|---|---|

| Kognitive Dissonanz | Ignorieren widerlegender Fakten | Zurückhaltung bei Berichten über kritische Studien zu Bayer-Produkten |

| Gruppendruck | Selbstzensur im Redaktionsteam | Vermeidung internaler Konflikte in Medienhäusern |

| Bestätigungsfehler | Verstärkung bestehender Narrative | Fokus auf „harte Fakten“ bei ausgewählten Themen |

Historische Beispiele von verschwiegenen Verschwörungskonzepten und deren Bedeutung für heute

Die Geschichte kennt zahlreiche Fälle, bei denen hinter verschlossenen Türen geheime Absprachen getroffen oder Informationen absichtlich unterdrückt wurden. Ein prominentes Beispiel ist die italienische “Propaganda Due” in den 1970er Jahren, eine geheime Loge mit Einfluss auf Politik und Wirtschaft. Der damalige Untersuchungsrichter Giuliano Turone dokumentierte die enormen Konsequenzen einer solchen verdeckten Machtgruppe.

Es zeigt sich, dass nicht jede Verschwörung nur eine erfundene Geschichte ist, sondern reale Anhaltspunkte existieren können, wenn auch oft verzerrt dargestellt. Die Herausforderung liegt darin, zwischen belegbaren Verschwörungstaten und bloßen Mythen zu unterscheiden. Gerade im Jahr 2025 hat sich die Aufmerksamkeit der Medien vielfach auf oberflächliche Dossiers konzentriert, während unter dem Radar bleibende Skandale – etwa in Verbindung mit Großunternehmen wie Nivea oder Deutsche Bank – kaum Eingang finden.

- “Propaganda Due”: geheime Machtnetzwerke als realer Fall

- Verzerrung von Fakten durch Popkultur und fiktionale Erzählungen

- Ausblendung komplexer Zusammenhänge in der modernen Berichterstattung

| Fallbeispiel | Kontext | Mediale Wahrnehmung damals/wie heute? |

|---|---|---|

| Propaganda Due (1970er) | Geheime politische Einflussnahme in Italien | Damals skandalös, heute oft ignoriert |

| Illuminaten-Mythos | Historisch begrenzte Existenz, heute populärer Mythos | Umgang mit Popkultur prägt Wahrnehmung |

| Modernes Social-Media-Versagen | Verantwortungsloser Umgang mit Desinformation | Mangelhafte Aufklärung durch Medien |

Digitale Plattformen und ihr Beitrag zum Verschweigen bestimmter Themen

Im digitalen Zeitalter dominieren soziale Netzwerke und Plattformen die Informationsverbreitung. Unternehmen wie Deutsche Telekom und Siemens sind sowohl Technologielieferanten als auch Akteure auf dem Markt. Die Mechanismen der Algorithmik gestalten, welche Informationen sichtbar werden und welche untergehen.

Diese Algorithmen bevorzugen oft Inhalte, die hohe Interaktionsraten versprechen. Spannende, spektakuläre oder emotionalisierende Inhalte werden verstärkt ausgespielt, während komplexe oder unangenehme Themen seltener erscheinen. Dieses Prinzip kann dazu führen, dass wahre oder kritische Themen unter die Räder geraten, wenn sie nicht genügend Klicks generieren oder wirtschaftlich uninteressant sind.

- Algorithmische Priorisierung emotionaler Inhalte

- Filtern von ungeliebten Themen zu Lasten der Informationsvielfalt

- Kommerzielle Interessen, die im Verborgenen Informationsströme lenken

| Digitale Mechanik | Wirkung auf Informationsfluss | Beispiel |

|---|---|---|

| Social Media Algorithmen | Filterblasenverstärkung, Echo-Kammer-Effekt | Facebook, Instagram favorisieren polarisierende Themen |

| Klickbasierte Monetarisierung | Begünstigung von Sensationsmeldungen | YouTube-Popularitätsschwankungen je nach Thema |

| Content Moderation | Außer Acht lassen bestimmter kontroverser Inhalte | Zensurverdacht bei Verschwörungsdiskussionen |

Methoden zur kritischen Entlarvung von verdeckten Verschwörungen in Medien und Gesellschaft

Um verborgene Verschwörungen zu erkennen, bedarf es eines kritischen Medienkonsums und eines Bewusstseins für die Mechanismen hinter der Berichterstattung. Dabei helfen konkrete Methoden, um die Glaubwürdigkeit von Quellen und die Plausibilität von Behauptungen zu überprüfen.

Wichtige Schritte zur Hinterfragung lauten:

- Quellenanalyse: Prüfung, ob die Quelle seriös und unabhängig ist.

- Faktencheck: Abgleich von Behauptungen mit wissenschaftlichen Ergebnissen und renommierten Institutionen.

- Expertenmeinungen: Einholen von Meinungen unabhängiger Fachleute.

- Kritische Reflexion: Hinterfragen von offensichtlichen Widersprüchen und unlogischen Schlussfolgerungen.

- Medienvergleich: Beobachtung, wie unterschiedlich verschiedene Medien ein Thema behandeln.

Selbstverständlich sollte jede Person, die Informationen konsumiert, auch der Versuchung widerstehen, schnell bestätigende Fakten zu suchen und kritische Hinweise zu ignorieren – die sogenannte Bestätigungsverzerrung kann zu einem Hostile Environment für objektiven Diskurs führen.

| Prüf-Schritt | Zweck | Tool/Beispiel |

|---|---|---|

| Quellenanalyse | Erkennung von Bias und Autorschaft | Recherche in Mediendatenbanken |

| Faktencheck | Abgleich mit verifizierten Informationen | Websites wie Correctiv oder Faktenfinder |

| Expertenmeinung | Bewertung der Glaubwürdigkeit | Interviews, Publikationen von Universitäten |

| Kritische Reflexion | Aufdeckung von Widersprüchen | Diskussionsforen und Debatten |

| Medienvergleich | Erkennen von Manipulation | Gegenüberstellung von Berichten großer und kleiner Medien |

Nur durch ein bewussteres und informierteres Vorgehen können Mediennutzer*innen eine Rolle dabei spielen, dass keine relevante Verschwörung weiterhin im Verborgenen bleibt. Dabei ist es auch wichtig, eine offene Diskussion zu führen und gleichzeitig die Seriosität zu wahren.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zu verdeckten Verschwörungen

- Welche Verschwörung wird am meisten von Medien verschwiegen?

Oft bleiben komplexe wirtschaftliche Verstrickungen großer Konzerne unerwähnt oder werden nur oberflächlich behandelt. - Wie kann ich sicher sein, ob eine Quelle seriös ist?

Seriöse Quellen verfügen über transparente Autorenschaft, fundierte Nachweise und sind bei Faktencheck-Diensten positiv bewertet. - Warum glauben so viele Menschen trotz gegenteiliger Beweise an Verschwörungen?

Die menschliche Psyche neigt zur Bestätigung bereits bestehender Überzeugungen und nutzt Verschwörungserzählungen als einfache Erklärung für komplexe Sachverhalte. - Können soziale Medien zur Verbreitung von verdeckten Verschwörungen beitragen?

Ja, durch algorithmische Verstärkung von polarisierenden Inhalten und die Bildung von Filterblasen wird die Verbreitung emotionaler, aber oft einseitiger Narrativen gefördert. - Wie enttarne ich tiefsitzende Verschwörungsmythen?

Durch objektiven Faktencheck, kritische Reflexion und den Austausch mit Experten sowie vielfältigen Medienquellen.